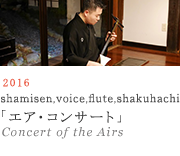

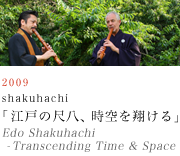

2009 「江戸の尺八、時空を翔ける」

Edo Shakuhachi – Transcending Time & Space

出演:志村禅保(尺八奏者・大阪芸術大学教授)、

クリストファー遥盟(尺八奏者・国際文化会館芸術監督)

伊豆の古民家「知半庵」で、

江戸時代の「尺八」の音を聞く

二人の尺八演奏家が、江戸時代の「地無し尺八」を演奏します。耳慣れない言葉ですが、「地無し尺八」とは、現在、広く使われている尺八の原型ともいうべき尺八のことを指します。

現在の尺八は、明治以降、合奏に使えるように竹の内部に漆の地を塗った「地有り尺八」のことで、内部を均一に滑らかにすることにより、安定した音、標準化された音が出せるよう工夫されたものです。

逆に、それ以前の尺八はすべて、竹の内部に地を塗らない「地無し尺八」であったわけで、地無し尺八は、本来の尺八と言えましょう。

江戸時代の尺八は、芸術音楽としてではなく、主に虚無僧(こむそう)が修行として吹く「吹禅(すいぜん)

のための道具、宗教用楽器でした。そういえば、家々を訪ねて尺八を吹く虚無僧たちの姿を、子どもの頃の記憶として思いだされる方もいらっしゃるでしょう。

さて、現代においては、「地無し尺八」を演奏できる音楽家はごく小数で、吹奏者と楽器自体を選ぶため、その演奏を私たちが聴くチャンスはめったにありません。今回、その「地無し」の音を江戸時代の家「知半庵

で体験していただこうと考えました。

雑味のある、プリミティブな魅力あふれる「地無し尺八」は、コンピュータによってバーチャル化していく音の時代にあって、私たちが忘れていた何かを投げかけてくれるかもしれません。